展望·国家行政纪事|明确推进长江“十年捕鱼”

作者:365bet亚洲体育日期:2025/11/16 浏览:

◇ 2023年10月,习近平总书记在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会时表示,要推进长江“十年打渔”,巩固取得的成果。

◇ 经过近五年的努力,长江生态修复取得阶段性成果:流域水质优良断面比例达到98.6%,干流连续五年保持II类水质;长江中游监利河段四种主要鱼类鱼卵资源数量增至禁渔前的6.2倍,圈养江豚数量达到1249头,生物完整性指数提高2级。

◇ 到2024年中华鲟放流量将超过100万尾,约11万尾幼鱼进入养殖场海洋并正常生长;长江江豚、长江鲟等旗舰物种救助工作持续推进。安徽安庆100多公里河段栖息着约200只港江豚,是江豚密度最高的水域之一。

◇ 农业农村部2024年5月宣布,14.5万名退役渔民全部转入就业岗位,22万名符合条件的人员参加了养老保险,1.2万名贫困渔民全部纳入低保,真正实现了“安居乐业、确实有能力”。

目前,长江流域15个禁止采购的省市已实行“月派发、季会商”,并率先建立了信息平台信息、执法资源共享、案件顺利移送的长效合作机制。形成政府总体协调、部门协作、高效顺畅的工作格局。联动查办效率提高,平均办案周期缩短。到2024年,流域渔业相关行政案件同比减少24.7%。

◇ 作为我国制定的第一部法律,《中华人民共和国长江保护法》规定,长江流域实行十年禁渔制度,对非法捕捞、污染等行为实行严格处罚。实施以来,长江沿线省市共查处法律案件1万多起,有效遏制了违法行为。

◇ 长江禁渔不仅是一项重要的生态工程,也是关系到长江流域可持续发展的战略工程中华民族。只有始终保持战略定力,以“胜利不一定是我的”的精神状态和“胜利一定是我的”的历史责任,下定决心保护好长江碧水,才能给后人留下“水清、鱼跳、万物齐发”的长江美好形象。

03:30

文字| 《寻找》周刊记者 沉红兵 李思源

长江“十年禁渔”是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。这是推动长江经济带高质量发展、恢复母亲河活力的关键一步。多年来,习近平总书记多次作出长江禁渔的重要指示。

2020年8月,在坚定推进长三角一体化发展座谈会上,X总书记习近平指出,长江禁渔是大局、利子孙后代的重大决策。沿江各省市和有关部门要鼓励统筹协调,细化政策措施,压实重点责任,保障退役渔民的就业和生计。要加强执法监管,严厉打击非法捕捞行为,确保禁渔工作取得稳定成效。

2020年11月,习近平总书记在江苏南通考察调研时,关心长江禁渔除渔工作。他说,“长江‘十年禁渔’是一项战略举措,主要是为了恢复长江生态,10年后我们就会看到影响。”

2023年10月,习近平总书记主持召开座谈会时他在江西省南昌市深入推进长江经济带高质量发展座谈会上指出,要推进长江“十年捕鱼”,巩固取得的成果。

在习近平总书记的亲自谋划和总体部署下,中央相关部门正与长江沿线省市紧密配合落实《规划》,建立了“中央统筹、部门协调、省总负责、市县抓落实”的闭环工作体系。 2021年3月1日,《中华人民共和国长江保护法》正式实施,明确规定国家对长江流域主要水域实行严格的渔业管理。 2024年3月,国务院发布《坚定不移坚持十年渔业的意见》长江流域各省市相继出台配套实施意见,进一步细化措施、明确责任,正努力将长江“十年禁渔”打造成长江保护的历史性工程、标志性工程、示范工程。

自2021年1月1日全面启动以来,长江“十年打捞”已近一半,首先在四个方面形成实践经验:以法治为基础,以长江保护法为先导,构建覆盖全域的法律框架;技术方面,海地一体化监管网络覆盖主要海域,非法捕捞案件发生率较禁渔前大幅下降;以人为本,14.5万名转业渔民实现“水保”与“水电”双赢富民化,人均收入大幅增长;合力对15个禁渔省市建立“月调度、季会商”机制,加强协调配合,解决“九龙治水”问题。

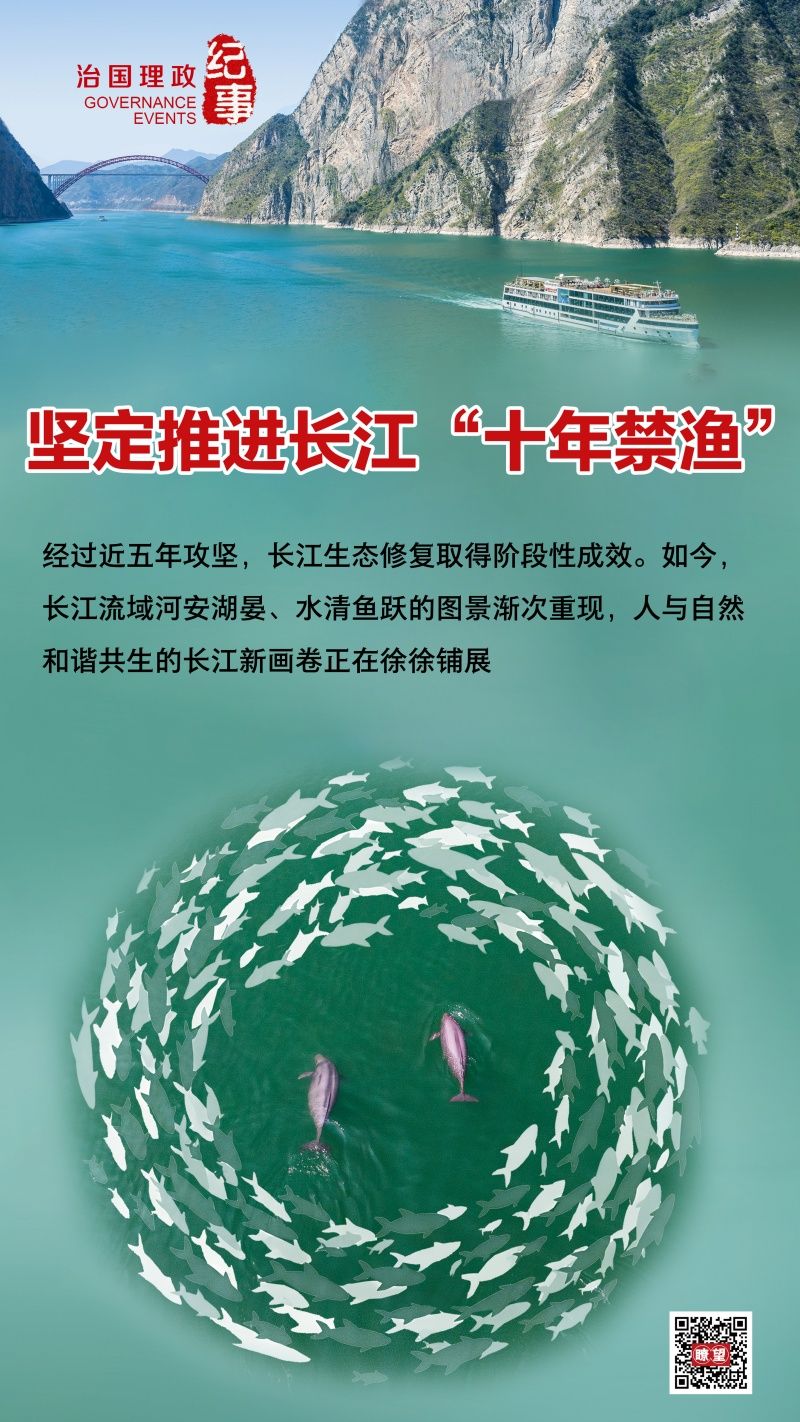

经过近五年的努力,长江生态修复取得了阶段性成果:流域水质优良断面比例达到98.6%,干流连续五年保持II类水质;长江中游监利断面四种主要鱼类资源增加至休渔前的6.2倍,无尽江豚数量达到1249头,生物完整性指数提高2倍。水平。如今,长江流域已逐渐重现湖静、水清、鱼跃的长江新画卷。人与自然和谐共存的小河正在徐徐展开。

南水北调水源地丹江口水库区域小岛上,清理队成员清理垃圾(2024年10月28日摄) 吴志尊/本报 摄

山水为鉴:母亲河焕发出勃勃生机

长江是我国水上渔业的摇篮,也是世界水生生物多样性最丰富的河流之一。流域内有生物种类4300多种,鱼类400多种,特有鱼类180多种。俗话说“千斤腊肉、千斤大象、黄排大不好看”,足见渔业资源之丰富。

然而,进入20世纪80年代后,过度捕捞、污染排放、河流改道等人类活动导致生态急剧恶化:白族姬豚功能性灭绝,白鲟在野外消失,长江生物完整性降至“无鱼”水平。长江“十年禁渔”倡议者、中科院院士曹文轩告诉《瞭望新闻周刊》记者:“物种的生存和繁殖需要空间和时间,四大鱼类成熟繁殖需要四年时间,十年禁渔可以让它们完成两代繁殖,资源量增加一倍。”

2021年1月1日,长江“十年捕鱼”正式启动。通过“休息”、“关怀”、“生命”、“休息”的系统化管理,母亲河将得到改造。

“暂停”捕捞,在全区织就严密的捕捞防线。禁渔范围覆盖长江干流、长江口禁渔管理区内、鄱阳湖等与河流相连的湖泊、332个水生生物保护区和重要支流,形成了“表层水捕捞、沿岸管理、市场存量”的闭环。

针对“多点、长期、广域”监管现实,各地演化出“人防+技防”模式:江苏省常州市公安部门整合视频图像等数据源,搭建集监测、预警、指挥于一体的水基防控平台;在安徽铜陵,当地政府推进执法信息化建设,全面布控小目标雷达和光电设备,实现全市主要水域全覆盖。

农业农村部会同公安部等开展“钓鱼利剑”等专项行动开展全区“春季护渔”活动。如今,各地已形成“专项管理+分组管理”的执法格局,2万多名渔民护渔队伍,形成了全区禁渔“拉网”。

“培育”生态,与滨水区共同改善底层生态。 “表达于水,根却在岸。”为恢复水生生物栖息地,沿江省市全力推进污染治理。

深秋时节,记者在“化工重镇”湖北省枝江姚家港化工园区发现了一个街区般干净有序的环境。一时间,这里聚集了几乎一家化工企业,泄漏、溢漏、超标排放严重威胁长江生态。如今,当地已全面封堵非法排污实施污水管网“一点入河、升级排放”高位建设工程,确保污水处理彻底。

截至2024年8月,生态环境部公布的《深化长江保护修复行动计划》中期审查结果显示,沿江11个省市共审查岸线14万公里,整治长江排污口14万个。 ;城市黑臭水体普遍得到清除,县级清除率接近80%; 1235个工业园区建设污水处理设施1769座,改造尾矿库1403个,为长江打造了洁净的生活家园。

修复鱼儿“生存”环境,重建鱼儿“三田”家园。鱼类繁殖靠“三场”:产卵场、饲料场、越冬场接地。五年来,长江沿线省市大力实施栖息地修复,推动长江生态更加全面、快速恢复。在上中游交界处,湖北宜昌在黄柏河上修建了10公里的生态护岸,安置了2万多个鱼窝。鱼类产卵数量比繁殖前增加了三倍;安徽铜陵拆除三座通航大坝,开通150公里引水航道;江西鄱阳湖已退湖耕地超过120万公顷,湿地恢复为养鱼场。

赤水河流域是上升的生态屏障和先行区。通过小水电净化和生态修复工程的实施,昔日被切割的河流变得自然流畅、美丽。与此同时,渔民成为守护者充分利用河流资源,开发了葡萄酒生产的原始资源。在物质种植产业方面,赤水河流域实现了生态保护与产业发展的双赢,成为长江流域生态恢复最好的支流之一。

“利”种群,扩大珍稀物种救助规模。繁殖放流是恢复种群数量的主要途径。 2024年中华鲟放流量将超过100万尾,约11万尾幼鱼入海生长良好;长江江豚、长江鲟等旗舰物种救助工作将持续推进。安徽安庆100多公里河段栖息着约200只旗舰江豚,是江豚密度最高的水域之一。

推进珍稀物种分区域监测。失踪多年的凤尾鱼rs再次出现在世界上。 2024年,湖南监测洞庭湖野生聚集事件70余起。科研人员首次在湖北宜昌、监利河段发现了一定规模的产卵场。

经过近五年的努力,长江生态修复取得成效,万物共生的画卷逐渐显现。

稀有物种经常回归。数据显示,2022年全流域江豚数量将达到1249头,较2017年增长23.42%,实现了历史性的“止跌回升”。追逐海浪的江豚已成为宜昌、岳阳、武汉、安庆等沿江城市的热门景观。

资源数量和多样性都增加了。农业农村部《2024年长江流域水生生物资源公报》显示,主要水生生物资源单位值上午2.3公斤,同比增长9.5%;长江中游监利河段四种主要鱼类卵苗资源83.2亿枚(尾),是2020年禁渔前的6.2倍;洪水期间下游旗鱼资源单位值39.9公斤,是禁渔前的9.5倍。乡土鱼类新品种36个,重新发现长尾鲶、红唇鲶等国家二级保护物种。 30多年来首次对鲻鱼苗的自然繁殖进行监测。 20多年后,赤水河中再次出现了鳗鱼。

生物完整性指数跃升。长江干流、鄱阳湖生物完整性指数由“无鱼”改善为“较差”,洞庭湖首次达到“一般”; 2024年,良好路段占比流域d类水质合格率达98.6%,干流连续五年保持II类水质,“一江清水东流”的盛况再次展现。

从“无鱼”之苦到跳鱼之乐,长江“十年禁渔”以“休息重复”化解生态创伤,正在谱写人与自然和谐相处的新篇章。

长江科学院科考队队员在长江源区采集藻类样本(资料图) 肖一玖/ito 杂志摄

湖北省宜昌市长江珍稀鱼类放流点开展了公众对中国保护和生长的认识和退出活动。图为工作人员在放养箱内捕捞中华鲟(2024年3月28日摄) 吴志尊/本刊

生生不息:生态与生命的双重变化

苏长江“十年禁渔”成败取决于渔民,脱贫也取决于渔民。几千年来“水源枯竭”的渔民因资源衰退而陷入困境。习近平总书记始终关心这个群体。中央明确提出“安居乐业”目标,要求“把相关工作做细做实,开拓更多就业渠道和公益岗位”,实现渔民转业有路、生活有保障。

流域23.1万人停止捕捞,其中有劳动能力并愿意劳动的渔民14.5万人,需纳入基本养老保险的渔民22万人,贫困人口1.2万人。一场精准安置攻坚战打响了。

靖江之都宜都市枝城镇白水港村三面环水,因为水。 200多年来,村民们以犁浪、自家造船、划船为生。 2015年3月,记者来到白水港村。当时,村民们没有钱打鱼,没有土地打鱼,生活困难。现在,这186户退休的癞鱼户全部转业。 2024年,村集体经营收入达到85万元,人均收入由2019年的2万元增加到2.8万元。老渔村已转变为长江生态村。

禁渔不仅是生态账,也是经济账。白水港村是退役渔民安置的实例。五年来,流域各地区构建了精准培训、创业和政策支持的服务体系。我们创建了一个密集的为渔民搭建了安全网,激发了他们保护长江的内生动力。

培训和育种技能将扩大就业机会。农业农村部门调查显示,退役渔民是一个特殊群体,其中60%年龄在50岁以上。他们大多具有初中及以下文化程度。他们没有土地,也没有海岸上的土地。他们只熟悉水上捕鱼,转行空间有限。针对此,人力资源社会保障等部门推出“培训+岗位”相结合的方式,针对水产养殖、电商直播、银行生态保护等10余个工种进行专项培训。举办专题招聘会、提供公益岗位,拓宽退休渔民就业渠道。

局部下降使训练更加准确。安徽省安庆市实施““床铺服务”、“一对一”定制技能培训课程、匹配需求的“点对点”岗位晋升、公益安置“一对一”后续帮扶。全市2000余名渔民妥妥“出业”。这种“授人以鱼”的模式,让渔民从“只会撒网”到“掌握新技能”,上岸之路变得更加踏实。

创业将增强创业精神,推动产业创新。不少地区出台了退休渔民创业贷款等优惠政策,帮助木拉从渔民转变为“新农民”、“创业者”。湖北监利退役渔民严德的转变颇具代表性。依托当地创业贷款贴息政策,他承包了江汉平原200多公顷地表水,成立了水产养殖合作社,并从渔民变成了规模化蟹养殖户。今年螃蟹收获期间,按每亩2000多元的毛利计算,年收入预计将超过40万元,“比捕捞高出很多倍”。

这样的故事,在长江两岸不断上演。江苏扬州渔民深入挖掘江豚的生态文化价值发展旅游业,J省九江渔民在凉溪开设了“渔家乐”民宿,使其成为渔民的“梦商”。

政策覆盖方方面面,筑牢民生防线。针对老、病、残等特殊需要的渔民,各地建立“一对一”救助账户,安排养老保障、医疗救助、伤残补贴等各类救助。农业农村、人力资源社会保障、民政等部门开展动态监测,“解决”非在职低收入群体和低收入群体的安全需求,确保其基本生活安全。

农业农村部2024年5月宣布,14.5万名有就业意愿的退休渔民全部转岗,22万名符合条件的贫困渔民全部纳入养老保险,1.2万名贫困渔民全部纳入低保,真正实现了“安居乐业、能致富”的目标。

民生有保障,保护意识增强。退休渔民熟悉水、鱼的习性,成为长江生态保护的“活地图”。

长江重庆江津段河道狭窄,水流湍急,水情复杂。 53岁的刘宏轻松地将渔船下水。刘洪曾以打鱼为生,如今已是渔民。江津区洪湖护渔志愿者队组建。刘宏对长江有着深厚的感情。多年来,他带领20多名队员每年巡逻200多天,协助查处数十起非法捕捞案件。 “以前我们是靠鱼生存的,现在保护渔业是我们的责任。长江好,我们也就好。”

从“靠水打水”到“保护水、滋养水”,退役渔民的转型之路,是长江封闭生态与民生共赢的生动注脚。越来越多的渔民拿起渔桨、撒网捕鱼。伊那河的生机与渔民的幸福交织在一起,描绘出新时代的画卷。

历史悠久:河水清澈,可持续发展

生态保护不可能一蹴而就。过去f五年来,长江“十年打捞”从人海战术演变到技术防线,从单兵作战演变到流域联合治理,从行政命令演变到法律保障。它长期耕耘,天天进步,不断为人与自然和谐相处写下新的答案。

构建天地一体的智慧监管网络。执法和监管很难突破,技术是关键。从远程无人机巡逻,到基于全流域人工智能监测的智能预警,各地建立了立体天地管理系统,实现了从被动巡查到主动检测的转变。

在南水北调中线工程水源地丹江口水库,执法人员轻轻一按鼠标,一架无人机在距离机库十多公里的地方飞来。o 快速发现可疑情况。无人机、AI监控、卫星遥感等先进技术在各领域广泛应用,并配备热成像和行为识别算法,可实时监控采矿机动态,自动识别“夜光诱鱼”、“电鱼设备”等违法行为,及时预警。到2024年底,长江流域限渔水域部署AI视频监控设备16000余套,无人机巡逻覆盖主干流重要河段85%的主要水域。非法捕捞案件查处率和查处效率大幅提高。

潜水电钓、遥控钓鱼、可视装置钓鱼……针对非法渔具修复,科研机构利用索纳等多维度数据融合r和红外准确识别“异常水声”和“夜间可疑踪迹”。川渝两地共建“长江上游禁渔科技联防带”,共享人工智能监测数据,持续提升管理技能。

建立流域共治合作机制。长江流域各省市打破“九龙治水”格局,建立信息互通、资源共享、联合办案的长效合作机制,实现流域从独立作战到共同治理的跨越。

整个盆与成型机相连。流域各省市将继续优化完善长江生活水源保护和长江禁渔专项工作协调机制和地方运行机制。现在,长江流域15个禁渔省市实行月度通航、季度会诊,并率先建立了执法互联互通、资源共享的信息平台、案件顺利移送的长效合作机制,形成了总体政府协调、部门配合、高效顺畅的工作格局。联动查办效率提高,平均办案周期缩短。到2024年,流域渔业相关行政案件同比减少24.7%。

区域协同创新实践。执法船如利剑划破浩瀚江河,执法人员仔细搜查每一片水域滩涂……江西、湖北、安徽共同打造“一江三省四警”长江联合执勤模式,实施“互助互助”。“线索移送、证据共享、案件联合办案”,对长江、鄱阳湖等重点水域进行全天候、全水域监控。在长江口水域,长三角实施“一体化休渔执法”,水域一体化作业、共管、市场协同的联合模式,成为区域共治的典范。

筑牢长江治理体系基础。短期看管理,长期看制度。长江禁渔以长江保护法为指导,完善顶层设计,切实完善政策框架体系,推动管理由行政命令向法律保障转变。

作为我国《特别法》明确的第一部法律,《中华人民共和国长江保护法》规定,长江流域阿信要实行十年禁渔制度,对非法捕捞、排污等行为制定严格处罚措施。实施以来,长江沿线省市共查处法律案件1万多起,有效遏制了违法行为。 《长江水生生物保护管理条例》、《长江生物多样性保护实施方案(2021-2025年)》等配套法规和制度,做出了有章可循、有章可循的禁止。

围绕“十年禁渔”下半年,《坚持长江十年禁渔的不争意见》明确了继续保障移民、继续加强执法监管、加快生态修复三个主要方向。地方政府积极落实配套实施细则,探索创新积极的实践。重庆“AI智能禁渔平台”、江西“禁渔+文旅融合”等地方创新实践已在全国推广,系统活力将不断增强。

旅程大约进行到一半时,结果开始显现。从过去的“无鱼境地”到如今的“跳鱼山水”,从传统的“水框”到现代的“护水养水”理念,长江禁渔实践充分证明了保护生态和改善民生可以实现双赢,也为全球生态治理贡献了中国智慧、中国方案。

长江生态系统欠债历史悠久,恢复周期较长。未来五年的挑战不容忽视。

水生生物资源仍处于低级。尽管禁渔以来监测到了36种新的本土鱼类,但历史分布的443种鱼类中,有99种尚未检测到;水生生物完整性指数仍处于“较差”水平,珍稀物种生存危机尚未解决。明年中华鲟自然繁殖8个月未监测,2024年10条成鱼抵达葛洲坝下;野生的长江鲟均是人工放流个体,尚未形成自然种群,“生态恢复”还有很长的路要走。

禁渔令面临新挑战。随着鱼类资源的恢复,一些地区变得萧条和放松。非法捕捞工具更加隐蔽,“捕运销”产业链转入地下,市场对野生河鱼的需求催生灰色贸易。长江航运公司资料来自公安局2024年查处的“抓运销”犯罪团伙中,跨区域犯罪占比较多,且隐蔽性更强,破除难度更大。

渔民就业稳定性有待提高。一些退休渔民的工作技术含量低、流动性大、技能单一,仍然隐藏着“稳工作”的忧虑。

知道并不难,但做起来却很难。长江禁渔不仅是一项重要的生态工程,也是关系中华民族永续发展的战略工程。只有始终保持战略定力,以“胜利不一定是我的”的精神状态和“胜利一定是我的”的历史责任,下定决心保护好长江碧水,才能给后人留下“水清、鱼跳、万物齐发”的长江美好形象。

(《瞭望》2025年第46期)

◇ 2023年10月,习近平总书记在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会时表示,要推进长江“十年打渔”,巩固取得的成果。

◇ 经过近五年的努力,长江生态修复取得阶段性成果:流域水质优良断面比例达到98.6%,干流连续五年保持II类水质;长江中游监利河段四种主要鱼类鱼卵资源数量增至禁渔前的6.2倍,圈养江豚数量达到1249头,生物完整性指数提高2级。

◇ 到2024年中华鲟放流量将超过100万尾,约11万尾幼鱼进入养殖场海洋并正常生长;长江江豚、长江鲟等旗舰物种救助工作持续推进。安徽安庆100多公里河段栖息着约200只港江豚,是江豚密度最高的水域之一。

◇ 农业农村部2024年5月宣布,14.5万名退役渔民全部转入就业岗位,22万名符合条件的人员参加了养老保险,1.2万名贫困渔民全部纳入低保,真正实现了“安居乐业、确实有能力”。

目前,长江流域15个禁止采购的省市已实行“月派发、季会商”,并率先建立了信息平台信息、执法资源共享、案件顺利移送的长效合作机制。形成政府总体协调、部门协作、高效顺畅的工作格局。联动查办效率提高,平均办案周期缩短。到2024年,流域渔业相关行政案件同比减少24.7%。

◇ 作为我国制定的第一部法律,《中华人民共和国长江保护法》规定,长江流域实行十年禁渔制度,对非法捕捞、污染等行为实行严格处罚。实施以来,长江沿线省市共查处法律案件1万多起,有效遏制了违法行为。

◇ 长江禁渔不仅是一项重要的生态工程,也是关系到长江流域可持续发展的战略工程中华民族。只有始终保持战略定力,以“胜利不一定是我的”的精神状态和“胜利一定是我的”的历史责任,下定决心保护好长江碧水,才能给后人留下“水清、鱼跳、万物齐发”的长江美好形象。

03:30

文字| 《寻找》周刊记者 沉红兵 李思源

长江“十年禁渔”是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。这是推动长江经济带高质量发展、恢复母亲河活力的关键一步。多年来,习近平总书记多次作出长江禁渔的重要指示。

2020年8月,在坚定推进长三角一体化发展座谈会上,X总书记习近平指出,长江禁渔是大局、利子孙后代的重大决策。沿江各省市和有关部门要鼓励统筹协调,细化政策措施,压实重点责任,保障退役渔民的就业和生计。要加强执法监管,严厉打击非法捕捞行为,确保禁渔工作取得稳定成效。

2020年11月,习近平总书记在江苏南通考察调研时,关心长江禁渔除渔工作。他说,“长江‘十年禁渔’是一项战略举措,主要是为了恢复长江生态,10年后我们就会看到影响。”

2023年10月,习近平总书记主持召开座谈会时他在江西省南昌市深入推进长江经济带高质量发展座谈会上指出,要推进长江“十年捕鱼”,巩固取得的成果。

在习近平总书记的亲自谋划和总体部署下,中央相关部门正与长江沿线省市紧密配合落实《规划》,建立了“中央统筹、部门协调、省总负责、市县抓落实”的闭环工作体系。 2021年3月1日,《中华人民共和国长江保护法》正式实施,明确规定国家对长江流域主要水域实行严格的渔业管理。 2024年3月,国务院发布《坚定不移坚持十年渔业的意见》长江流域各省市相继出台配套实施意见,进一步细化措施、明确责任,正努力将长江“十年禁渔”打造成长江保护的历史性工程、标志性工程、示范工程。

自2021年1月1日全面启动以来,长江“十年打捞”已近一半,首先在四个方面形成实践经验:以法治为基础,以长江保护法为先导,构建覆盖全域的法律框架;技术方面,海地一体化监管网络覆盖主要海域,非法捕捞案件发生率较禁渔前大幅下降;以人为本,14.5万名转业渔民实现“水保”与“水电”双赢富民化,人均收入大幅增长;合力对15个禁渔省市建立“月调度、季会商”机制,加强协调配合,解决“九龙治水”问题。

经过近五年的努力,长江生态修复取得了阶段性成果:流域水质优良断面比例达到98.6%,干流连续五年保持II类水质;长江中游监利断面四种主要鱼类资源增加至休渔前的6.2倍,无尽江豚数量达到1249头,生物完整性指数提高2倍。水平。如今,长江流域已逐渐重现湖静、水清、鱼跃的长江新画卷。人与自然和谐共存的小河正在徐徐展开。

南水北调水源地丹江口水库区域小岛上,清理队成员清理垃圾(2024年10月28日摄) 吴志尊/本报 摄

山水为鉴:母亲河焕发出勃勃生机

长江是我国水上渔业的摇篮,也是世界水生生物多样性最丰富的河流之一。流域内有生物种类4300多种,鱼类400多种,特有鱼类180多种。俗话说“千斤腊肉、千斤大象、黄排大不好看”,足见渔业资源之丰富。

然而,进入20世纪80年代后,过度捕捞、污染排放、河流改道等人类活动导致生态急剧恶化:白族姬豚功能性灭绝,白鲟在野外消失,长江生物完整性降至“无鱼”水平。长江“十年禁渔”倡议者、中科院院士曹文轩告诉《瞭望新闻周刊》记者:“物种的生存和繁殖需要空间和时间,四大鱼类成熟繁殖需要四年时间,十年禁渔可以让它们完成两代繁殖,资源量增加一倍。”

2021年1月1日,长江“十年捕鱼”正式启动。通过“休息”、“关怀”、“生命”、“休息”的系统化管理,母亲河将得到改造。

“暂停”捕捞,在全区织就严密的捕捞防线。禁渔范围覆盖长江干流、长江口禁渔管理区内、鄱阳湖等与河流相连的湖泊、332个水生生物保护区和重要支流,形成了“表层水捕捞、沿岸管理、市场存量”的闭环。

针对“多点、长期、广域”监管现实,各地演化出“人防+技防”模式:江苏省常州市公安部门整合视频图像等数据源,搭建集监测、预警、指挥于一体的水基防控平台;在安徽铜陵,当地政府推进执法信息化建设,全面布控小目标雷达和光电设备,实现全市主要水域全覆盖。

农业农村部会同公安部等开展“钓鱼利剑”等专项行动开展全区“春季护渔”活动。如今,各地已形成“专项管理+分组管理”的执法格局,2万多名渔民护渔队伍,形成了全区禁渔“拉网”。

“培育”生态,与滨水区共同改善底层生态。 “表达于水,根却在岸。”为恢复水生生物栖息地,沿江省市全力推进污染治理。

深秋时节,记者在“化工重镇”湖北省枝江姚家港化工园区发现了一个街区般干净有序的环境。一时间,这里聚集了几乎一家化工企业,泄漏、溢漏、超标排放严重威胁长江生态。如今,当地已全面封堵非法排污实施污水管网“一点入河、升级排放”高位建设工程,确保污水处理彻底。

截至2024年8月,生态环境部公布的《深化长江保护修复行动计划》中期审查结果显示,沿江11个省市共审查岸线14万公里,整治长江排污口14万个。 ;城市黑臭水体普遍得到清除,县级清除率接近80%; 1235个工业园区建设污水处理设施1769座,改造尾矿库1403个,为长江打造了洁净的生活家园。

修复鱼儿“生存”环境,重建鱼儿“三田”家园。鱼类繁殖靠“三场”:产卵场、饲料场、越冬场接地。五年来,长江沿线省市大力实施栖息地修复,推动长江生态更加全面、快速恢复。在上中游交界处,湖北宜昌在黄柏河上修建了10公里的生态护岸,安置了2万多个鱼窝。鱼类产卵数量比繁殖前增加了三倍;安徽铜陵拆除三座通航大坝,开通150公里引水航道;江西鄱阳湖已退湖耕地超过120万公顷,湿地恢复为养鱼场。

赤水河流域是上升的生态屏障和先行区。通过小水电净化和生态修复工程的实施,昔日被切割的河流变得自然流畅、美丽。与此同时,渔民成为守护者充分利用河流资源,开发了葡萄酒生产的原始资源。在物质种植产业方面,赤水河流域实现了生态保护与产业发展的双赢,成为长江流域生态恢复最好的支流之一。

“利”种群,扩大珍稀物种救助规模。繁殖放流是恢复种群数量的主要途径。 2024年中华鲟放流量将超过100万尾,约11万尾幼鱼入海生长良好;长江江豚、长江鲟等旗舰物种救助工作将持续推进。安徽安庆100多公里河段栖息着约200只旗舰江豚,是江豚密度最高的水域之一。

推进珍稀物种分区域监测。失踪多年的凤尾鱼rs再次出现在世界上。 2024年,湖南监测洞庭湖野生聚集事件70余起。科研人员首次在湖北宜昌、监利河段发现了一定规模的产卵场。

经过近五年的努力,长江生态修复取得成效,万物共生的画卷逐渐显现。

稀有物种经常回归。数据显示,2022年全流域江豚数量将达到1249头,较2017年增长23.42%,实现了历史性的“止跌回升”。追逐海浪的江豚已成为宜昌、岳阳、武汉、安庆等沿江城市的热门景观。

资源数量和多样性都增加了。农业农村部《2024年长江流域水生生物资源公报》显示,主要水生生物资源单位值上午2.3公斤,同比增长9.5%;长江中游监利河段四种主要鱼类卵苗资源83.2亿枚(尾),是2020年禁渔前的6.2倍;洪水期间下游旗鱼资源单位值39.9公斤,是禁渔前的9.5倍。乡土鱼类新品种36个,重新发现长尾鲶、红唇鲶等国家二级保护物种。 30多年来首次对鲻鱼苗的自然繁殖进行监测。 20多年后,赤水河中再次出现了鳗鱼。

生物完整性指数跃升。长江干流、鄱阳湖生物完整性指数由“无鱼”改善为“较差”,洞庭湖首次达到“一般”; 2024年,良好路段占比流域d类水质合格率达98.6%,干流连续五年保持II类水质,“一江清水东流”的盛况再次展现。

从“无鱼”之苦到跳鱼之乐,长江“十年禁渔”以“休息重复”化解生态创伤,正在谱写人与自然和谐相处的新篇章。

长江科学院科考队队员在长江源区采集藻类样本(资料图) 肖一玖/ito 杂志摄

湖北省宜昌市长江珍稀鱼类放流点开展了公众对中国保护和生长的认识和退出活动。图为工作人员在放养箱内捕捞中华鲟(2024年3月28日摄) 吴志尊/本刊

生生不息:生态与生命的双重变化

苏长江“十年禁渔”成败取决于渔民,脱贫也取决于渔民。几千年来“水源枯竭”的渔民因资源衰退而陷入困境。习近平总书记始终关心这个群体。中央明确提出“安居乐业”目标,要求“把相关工作做细做实,开拓更多就业渠道和公益岗位”,实现渔民转业有路、生活有保障。

流域23.1万人停止捕捞,其中有劳动能力并愿意劳动的渔民14.5万人,需纳入基本养老保险的渔民22万人,贫困人口1.2万人。一场精准安置攻坚战打响了。

靖江之都宜都市枝城镇白水港村三面环水,因为水。 200多年来,村民们以犁浪、自家造船、划船为生。 2015年3月,记者来到白水港村。当时,村民们没有钱打鱼,没有土地打鱼,生活困难。现在,这186户退休的癞鱼户全部转业。 2024年,村集体经营收入达到85万元,人均收入由2019年的2万元增加到2.8万元。老渔村已转变为长江生态村。

禁渔不仅是生态账,也是经济账。白水港村是退役渔民安置的实例。五年来,流域各地区构建了精准培训、创业和政策支持的服务体系。我们创建了一个密集的为渔民搭建了安全网,激发了他们保护长江的内生动力。

培训和育种技能将扩大就业机会。农业农村部门调查显示,退役渔民是一个特殊群体,其中60%年龄在50岁以上。他们大多具有初中及以下文化程度。他们没有土地,也没有海岸上的土地。他们只熟悉水上捕鱼,转行空间有限。针对此,人力资源社会保障等部门推出“培训+岗位”相结合的方式,针对水产养殖、电商直播、银行生态保护等10余个工种进行专项培训。举办专题招聘会、提供公益岗位,拓宽退休渔民就业渠道。

局部下降使训练更加准确。安徽省安庆市实施““床铺服务”、“一对一”定制技能培训课程、匹配需求的“点对点”岗位晋升、公益安置“一对一”后续帮扶。全市2000余名渔民妥妥“出业”。这种“授人以鱼”的模式,让渔民从“只会撒网”到“掌握新技能”,上岸之路变得更加踏实。

创业将增强创业精神,推动产业创新。不少地区出台了退休渔民创业贷款等优惠政策,帮助木拉从渔民转变为“新农民”、“创业者”。湖北监利退役渔民严德的转变颇具代表性。依托当地创业贷款贴息政策,他承包了江汉平原200多公顷地表水,成立了水产养殖合作社,并从渔民变成了规模化蟹养殖户。今年螃蟹收获期间,按每亩2000多元的毛利计算,年收入预计将超过40万元,“比捕捞高出很多倍”。

这样的故事,在长江两岸不断上演。江苏扬州渔民深入挖掘江豚的生态文化价值发展旅游业,J省九江渔民在凉溪开设了“渔家乐”民宿,使其成为渔民的“梦商”。

政策覆盖方方面面,筑牢民生防线。针对老、病、残等特殊需要的渔民,各地建立“一对一”救助账户,安排养老保障、医疗救助、伤残补贴等各类救助。农业农村、人力资源社会保障、民政等部门开展动态监测,“解决”非在职低收入群体和低收入群体的安全需求,确保其基本生活安全。

农业农村部2024年5月宣布,14.5万名有就业意愿的退休渔民全部转岗,22万名符合条件的贫困渔民全部纳入养老保险,1.2万名贫困渔民全部纳入低保,真正实现了“安居乐业、能致富”的目标。

民生有保障,保护意识增强。退休渔民熟悉水、鱼的习性,成为长江生态保护的“活地图”。

长江重庆江津段河道狭窄,水流湍急,水情复杂。 53岁的刘宏轻松地将渔船下水。刘洪曾以打鱼为生,如今已是渔民。江津区洪湖护渔志愿者队组建。刘宏对长江有着深厚的感情。多年来,他带领20多名队员每年巡逻200多天,协助查处数十起非法捕捞案件。 “以前我们是靠鱼生存的,现在保护渔业是我们的责任。长江好,我们也就好。”

从“靠水打水”到“保护水、滋养水”,退役渔民的转型之路,是长江封闭生态与民生共赢的生动注脚。越来越多的渔民拿起渔桨、撒网捕鱼。伊那河的生机与渔民的幸福交织在一起,描绘出新时代的画卷。

历史悠久:河水清澈,可持续发展

生态保护不可能一蹴而就。过去f五年来,长江“十年打捞”从人海战术演变到技术防线,从单兵作战演变到流域联合治理,从行政命令演变到法律保障。它长期耕耘,天天进步,不断为人与自然和谐相处写下新的答案。

构建天地一体的智慧监管网络。执法和监管很难突破,技术是关键。从远程无人机巡逻,到基于全流域人工智能监测的智能预警,各地建立了立体天地管理系统,实现了从被动巡查到主动检测的转变。

在南水北调中线工程水源地丹江口水库,执法人员轻轻一按鼠标,一架无人机在距离机库十多公里的地方飞来。o 快速发现可疑情况。无人机、AI监控、卫星遥感等先进技术在各领域广泛应用,并配备热成像和行为识别算法,可实时监控采矿机动态,自动识别“夜光诱鱼”、“电鱼设备”等违法行为,及时预警。到2024年底,长江流域限渔水域部署AI视频监控设备16000余套,无人机巡逻覆盖主干流重要河段85%的主要水域。非法捕捞案件查处率和查处效率大幅提高。

潜水电钓、遥控钓鱼、可视装置钓鱼……针对非法渔具修复,科研机构利用索纳等多维度数据融合r和红外准确识别“异常水声”和“夜间可疑踪迹”。川渝两地共建“长江上游禁渔科技联防带”,共享人工智能监测数据,持续提升管理技能。

建立流域共治合作机制。长江流域各省市打破“九龙治水”格局,建立信息互通、资源共享、联合办案的长效合作机制,实现流域从独立作战到共同治理的跨越。

整个盆与成型机相连。流域各省市将继续优化完善长江生活水源保护和长江禁渔专项工作协调机制和地方运行机制。现在,长江流域15个禁渔省市实行月度通航、季度会诊,并率先建立了执法互联互通、资源共享的信息平台、案件顺利移送的长效合作机制,形成了总体政府协调、部门配合、高效顺畅的工作格局。联动查办效率提高,平均办案周期缩短。到2024年,流域渔业相关行政案件同比减少24.7%。

区域协同创新实践。执法船如利剑划破浩瀚江河,执法人员仔细搜查每一片水域滩涂……江西、湖北、安徽共同打造“一江三省四警”长江联合执勤模式,实施“互助互助”。“线索移送、证据共享、案件联合办案”,对长江、鄱阳湖等重点水域进行全天候、全水域监控。在长江口水域,长三角实施“一体化休渔执法”,水域一体化作业、共管、市场协同的联合模式,成为区域共治的典范。

筑牢长江治理体系基础。短期看管理,长期看制度。长江禁渔以长江保护法为指导,完善顶层设计,切实完善政策框架体系,推动管理由行政命令向法律保障转变。

作为我国《特别法》明确的第一部法律,《中华人民共和国长江保护法》规定,长江流域阿信要实行十年禁渔制度,对非法捕捞、排污等行为制定严格处罚措施。实施以来,长江沿线省市共查处法律案件1万多起,有效遏制了违法行为。 《长江水生生物保护管理条例》、《长江生物多样性保护实施方案(2021-2025年)》等配套法规和制度,做出了有章可循、有章可循的禁止。

围绕“十年禁渔”下半年,《坚持长江十年禁渔的不争意见》明确了继续保障移民、继续加强执法监管、加快生态修复三个主要方向。地方政府积极落实配套实施细则,探索创新积极的实践。重庆“AI智能禁渔平台”、江西“禁渔+文旅融合”等地方创新实践已在全国推广,系统活力将不断增强。

旅程大约进行到一半时,结果开始显现。从过去的“无鱼境地”到如今的“跳鱼山水”,从传统的“水框”到现代的“护水养水”理念,长江禁渔实践充分证明了保护生态和改善民生可以实现双赢,也为全球生态治理贡献了中国智慧、中国方案。

长江生态系统欠债历史悠久,恢复周期较长。未来五年的挑战不容忽视。

水生生物资源仍处于低级。尽管禁渔以来监测到了36种新的本土鱼类,但历史分布的443种鱼类中,有99种尚未检测到;水生生物完整性指数仍处于“较差”水平,珍稀物种生存危机尚未解决。明年中华鲟自然繁殖8个月未监测,2024年10条成鱼抵达葛洲坝下;野生的长江鲟均是人工放流个体,尚未形成自然种群,“生态恢复”还有很长的路要走。

禁渔令面临新挑战。随着鱼类资源的恢复,一些地区变得萧条和放松。非法捕捞工具更加隐蔽,“捕运销”产业链转入地下,市场对野生河鱼的需求催生灰色贸易。长江航运公司资料来自公安局2024年查处的“抓运销”犯罪团伙中,跨区域犯罪占比较多,且隐蔽性更强,破除难度更大。

渔民就业稳定性有待提高。一些退休渔民的工作技术含量低、流动性大、技能单一,仍然隐藏着“稳工作”的忧虑。

知道并不难,但做起来却很难。长江禁渔不仅是一项重要的生态工程,也是关系中华民族永续发展的战略工程。只有始终保持战略定力,以“胜利不一定是我的”的精神状态和“胜利一定是我的”的历史责任,下定决心保护好长江碧水,才能给后人留下“水清、鱼跳、万物齐发”的长江美好形象。

(《瞭望》2025年第46期) 上一篇:“国外主播”为何齐聚这里带货?

下一篇:没有了

下一篇:没有了

相关文章

- 2025/11/16展望·国家行政纪事|明确推进长江“十

- 2025/11/16“国外主播”为何齐聚这里带货?

- 2025/11/152025咸宁赤壁绿砖茶产业发展大会取得优异

- 2025/11/15“法治惠民惠企,服务支点构建”项目实

- 2025/11/14咸安区推进现代优质公共文化服务体系建

客户经理

客户经理